遵义医学院病理教研室简介

一、简介

本教研室由著名病理学家杨简教授、朱逢春教授、魏文汉教授和钱振超教授创建的省级重点学科,是国务院批准的首批硕士学位授权学科(1978年)。

本学科的现状和发展具有多学科交叉和集成的优势,涵盖了基础病理和临床病理,是我院重点建设的学科之一。主要研究方向肿瘤分子病理学、恶性淋巴瘤病理学和胃肠道肿瘤病理学等。其研究领域涉及细胞病理学、免疫病理学和分子病理学等;其研究层面涉及总体水平、细胞水平和分子水平;其技术领域涉及现代细胞生物学技术、分子生物学技术、免疫学技术和现代病理学技术等。在肿瘤分子病理学等研究领域取得了突出成就,在省内占有重要的地位,在国内处于先进水平或部分居领先地位。科学研究及硕士生培养在国内医学院校中处于较高水平,有培养博士生的条件和能力。学科梯队秉承老一代学者的风范,积极开展教育教学研究,努力探索教学改革和课程建设的新路子,已在现代教育技术的应用、立体式病理学教学模式的建立以及根据课程特点密切与临床的联系等方面形成自身的优势和特色。

二、师资队伍:

本学科已形成了一支实力较强的学术梯队,师资队伍的学历、职称、年龄结构合理:本学科教授3人,副教授6人,讲师4人,助教3人;主任技师1人,高级实验师1人,主管技师2人,技师5人,技士4人。其中具有博士学位1人,具有硕士学位14人,本科学历11人。硕士学位以上比例52%,高级职称人员比例38%。学术队伍中各层次人员配备合理,具有团结协作的精神,学术思想端正、活跃。

本学科学术带头人学术造诣高,在国内同行中有一定影响,治学严谨,为人正派,思想素质普遍较高,责任心强,有较多研究成果,在学生中的威望高。结构合理的学术梯队,并已建立了科学规范的导师遴选制度。并有切实可行的教师培养计划和提高教师素质的机制,教师满意度高。硕士研究生导师2人。

|

姓名 |

性别 |

出生日期 |

职称 |

学历 |

职务 |

1 |

郑洪 |

男 |

1963.05 |

教授 |

博士 |

附院院长助理 教研室主任 病理科主任 |

2 |

李春鸣 |

女 |

1963.03 |

教授 |

硕士 |

学院副院长 |

3 |

杨华 |

女 |

1971.11 |

教授 |

硕士 |

|

4 |

邓卫安 |

男 |

1961.09 |

副教授 |

硕士 |

教研室副主任 |

5 |

王玲 |

女 |

1969.08 |

副教授 |

本科 |

病理科副主任 |

6 |

杨永福 |

男 |

1964.10 |

副教授 |

本科 |

|

7 |

唐文台 |

男 |

1973.07 |

副教授 |

硕士 |

|

8 |

苏俊 |

男 |

1978.12 |

副教授 |

硕士 |

|

9 |

吴兴龙 |

男 |

1974.11 |

副教授 |

硕士 |

|

10 |

柏永华 |

男 |

1986.02 |

讲师 |

本科 |

|

11 |

黄佳佳 |

女 |

1983.02 |

讲师 |

硕士 |

|

12 |

杨晓荣 |

女 |

1979.12 |

讲师 |

硕士 |

|

13 |

谭娜 |

女 |

1985.09 |

讲师 |

硕士 |

|

14 |

张苏园 |

女 |

1988.03 |

助教 |

硕士 |

|

15 |

姚晋 |

女 |

1985.08 |

助教 |

硕士 |

|

16 |

黎成芳 |

女 |

1986.03 |

助教 |

硕士 |

|

17 |

刘华庆 |

男 |

1968.01 |

主任技师 |

本科 |

|

18 |

肖庆邦 |

男 |

1964.01 |

高级实验师 |

大专 |

|

19 |

侯文 |

男 |

1966.07 |

实验师 |

大专 |

|

20 |

冉丰丰 |

男 |

1978.09 |

主管技师 |

本科 |

|

21 |

王凯 |

男 |

1983.01 |

技师 |

硕士 |

|

22 |

曾丽莉 |

女 |

1985.12 |

技师 |

本科 |

|

23 |

黄琼 |

女 |

1985.10 |

技师 |

本科 |

|

24 |

冯姗姗 |

女 |

1989.04 |

技师 |

本科 |

|

25 |

阮颖 |

女 |

1987.10 |

技师 |

本科 |

|

26 |

胡莉 |

女 |

1982.04 |

技士 |

大专 |

|

27 |

刘圣 |

男 |

1986.05 |

技士 |

硕士 |

|

28 |

杜琳 |

女 |

1988.03 |

技士 |

本科 |

|

29 |

王娟 |

女 |

1988.01 |

技士 |

本科 |

|

三、教学及工作条件

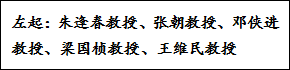

病理学教研室是集教学、科研和临床病理诊断为一体的,拥有良好的教师梯队、高素质的师资队伍,教学资源丰富、教学手段先进,是具有多年病理学教学和临床病理诊断的实践经验的医学主干学科。其办学条件经过近60年的积累,拥有十分丰富的标本资源供学生实习使用,能充分满足病理学实验的教学需要。拥有典型的病理教学标本1000余例,典型病理教学切片10000余张。2005年以来,学院先后为教研室投入了80余万元,建立了病理学多媒体实验室,配备多媒体教学系统、实物展示台、数码显微镜,学生全部使用上双目电源Nikon光学显微镜,使整个教学条件得到质的飞跃。教研室设有教学实验室3个,多媒体图象控制中心、教学资料室、病理标本陈列室各一个,学生实验室使用面积约250平方米,

并使用学院和附院的相关设备(多媒体教室及多媒体实验室等)。

并使用学院和附院的相关设备(多媒体教室及多媒体实验室等)。

另外病理学教研室还拥有较先进的病理学教学、科研及临床病理诊断设备;拥有临床病理诊断室、病理技术室、免疫病理实验室、分子病理实验室、细胞培养室、显微切割实验室以及尸体解剖室等;拥有教学、科研及医疗设备总价值300余万元;拥有办公用房(教师办公室、实验室、尸体解剖室等)使用面积约600平方米。教学、科研及外检设施齐全。

免疫病理实验室 分子病理实验室

倒置荧光显微镜 激光捕获显微切割系统图象分析系统

四、科学研究及影响力:

病理学具有固定的科研方向,学科带头人均为具有正高职称的中青年学术骨干,具备了指导博士研究生的水平和能力,能持续不断地进行高水平的教学和科研工作。

科研方向之一:肿瘤分子病理学,学科带头人,郑洪,男,1964年3月生,2003年7月毕业于四川大学,博士。病理学教授,现任遵义医学院临床学院常务副院长,病理学教研室主任,附属医院病理科主任,硕士生导师,《中华现代皮肤科学杂志》编辑委员会常务编委。

科研方向之一:肿瘤分子病理学,学科带头人,郑洪,男,1964年3月生,2003年7月毕业于四川大学,博士。病理学教授,现任遵义医学院临床学院常务副院长,病理学教研室主任,附属医院病理科主任,硕士生导师,《中华现代皮肤科学杂志》编辑委员会常务编委。

本研究方向主要涉及①细胞凋亡调控紊乱与肿瘤发生;②细胞周期调控与肿瘤发生;③恶性肿瘤细胞生长的干预措施。本研究方向的研究人员以具有高级职称的中青年教师为主,年龄结构合理。在国内外专业杂志上发表论文50余篇,其中SCI收录1篇,出版学术专著1部。这些研究领域和研究层次在省内处于领先地位,在国内处于先进水平,部分领先水平。

科研方向之二:胃肠道肿瘤病理学,学科带头人,李春鸣,女,1963年3月出生,1992年毕业于北京大学医学部,硕士,病理学教授,现任遵义医学院教务处处长、遵义市红花岗区及汇川区政协委员,硕士研究生导师。主要从事胃癌及癌前病变的研究。

科研方向之二:胃肠道肿瘤病理学,学科带头人,李春鸣,女,1963年3月出生,1992年毕业于北京大学医学部,硕士,病理学教授,现任遵义医学院教务处处长、遵义市红花岗区及汇川区政协委员,硕士研究生导师。主要从事胃癌及癌前病变的研究。

这些研究方向有明确的创新和良好的可持续发展前景;其特色突出,优势明显。所招收的学生来自全国各地,各学科均有研究生就读。毕业生除攻读博士学位者外,均已就业。

共获得贵州省科技进步二等奖两项,三等奖六项,四等奖两项,贵州省卫生厅一等奖一项,遵义市科学技术进步二等奖一项。

本学科近五年发表论文共80篇,其中SCI收录1篇,高级专业技术职务人员平均发表论文1.2篇/年/人,出版学术专著共1部,获省部级奖共6 项。科研经费充足,三年内支配科研经费合计60万元,平均每年20万元,高级专业技术职务人员平均科研经费3.23 万元/年/人,目前承担科研项目共7项,其中,目前承担的科研项目的经费合计60万元。

本学科近五年发表论文共80篇,其中SCI收录1篇,高级专业技术职务人员平均发表论文1.2篇/年/人,出版学术专著共1部,获省部级奖共6 项。科研经费充足,三年内支配科研经费合计60万元,平均每年20万元,高级专业技术职务人员平均科研经费3.23 万元/年/人,目前承担科研项目共7项,其中,目前承担的科研项目的经费合计60万元。

五、教学特色:

1.教研室历来重视教学工作,多年来一直坚持集体备课制度,青年教师试讲制度,严格的考试分析和管理制度,以确保教学质量;

青年教师在试讲集体备课

2.针对病理教研室的人才优势,一批高学历,高职称以及教学效果好的教师成为病理课的主讲教师,使教学水平达到了较高的起点;

3.积极主编及参编多种不同层次教材,本学科先后出版了《淋巴结病理学》、《淋巴瘤与淋巴样增生病理学》、《骨肿瘤诊断与治疗》、《软

组织肿瘤病理学》,参译《肺癌》(第二版)等学术专著,参加全国统编《病理学》本科教材第一版、第二版(人民卫生出版社)、《病理学》(医学成人高等学历教育专科教材)、《病理学》(全国二十所高等医学院校协编教材)的编写、主编《病理学》(高等医学院校教材)(专科用);2018年参编十一五规划教材第九版人卫《病理学》。

组织肿瘤病理学》,参译《肺癌》(第二版)等学术专著,参加全国统编《病理学》本科教材第一版、第二版(人民卫生出版社)、《病理学》(医学成人高等学历教育专科教材)、《病理学》(全国二十所高等医学院校协编教材)的编写、主编《病理学》(高等医学院校教材)(专科用);2018年参编十一五规划教材第九版人卫《病理学》。

4.采用启发式、互动式和探讨式教学,激发学生的学习兴趣,增强学生的学习自觉性,变被动式学习为主动式学习;实验课开展临床病理讨论会(CPC)提高学生分析和解决临床问题的能力

开展临床病理讨论会组织学生观摩病理的取材

组织学生亲自动手,学习切片的制作组织学生积极参加尸体解剖

5.经常组织各种学术活动,加强与国内外病理学界的交流与合作,提高教师的业务素质。

我国著名病理学家纪小龙教授在讲学德国著名病理学家Muler教授在授课

六、 本学科建设规划及措施

(一)加强领导,科学规划,进一步完善管理机构。

(二)强化管理,优化运行机制。

(三)推进“人才队伍建设工程”,进一步加强学术队伍建设。

(四)强化科学研究,提升科研水平。

(五)凝练学科研究方向,加强学科基地建设。

(六)建立多渠道投入机制,加大学科建设经费投入。

(七)深化教学改革,积极探索研究生教育的创新和途径,提高培养质量。

(八)积极开展国际、校际合作与交流。

七、2016-2020年学科发展五年规划,具体内容如下:

(一)发展目标

将遵医病理学建设为省内一流、在国内医学院校中有较大知名度及影响力的研究生学位授权点。

(二)指导思想

以人为本、强化基础与临床、突出特色、重视质量、服务社会、有所创新。

(三)具体方案

1、建设一支学历层次高,学术水平高,综合素质好的学术队伍,五年后全体师资均需具有硕士以上学位,博士不少于50%,增加硕导1名。

2、合理安排使用现有人才,适当聘用特色人才,充实各研究方向,使各方向学术梯队配置合理。

3、按研究方向建设好设施先进、管理完善的研究室及配套实验室(如细胞培养室、无菌操作室、分子病理实验室等)。

4、加深并拓宽现有研究方向的工作,提高研究水平,确保论文质量,使基础研究与国际接轨,应用研究与成果挂钩。硕士生工作要求每年至少在国内核心期刊发表论文1-2篇。

5、积极申报国家及省部级科研项目,力争本学科每年可支配科研经费不少于50万元。

6、在现有基础上,增加研究生培养人数,每年本学科在读硕士生人数应不少于15-20人。

7、加强学风建设,将本学科建设为积极进去、开拓创新、严谨治学、团结合作的学术团队。